Primo Intervallo

Dischi, letture e creature.

Eccoci qua

Buongiorno a tutte e tutti, questa è la prima puntata di Intervallo, la mia nuova newsletter che poi è anche la prima newsletter che scrivo nella vita. Poco dopo aver effettivamente creato il mio profilo Substack, un paio di settimane fa (l’account risale invece a gennaio di quest’anno), mi sono sentita bizzarramente liberata. Già, ma da cosa? In qualche misura probabilmente dall’infinita trafila di complicazioni di cui si ammanta la scrittura quando diventa un lavoro, complicazioni che nel 2025 in questo Paese riguardano soprattutto la gestione degli spazi in cui è possibile scrivere qualcosa che per noi conta e che vogliamo sinceramente poter condividere con i lettori, dunque raccontare agli altri, ma pure per il tentativo, approdando qui, di difendere la pratica della scrittura, quotidianamente, dalla barbarie di algoritmi, bombardamenti di reel, videosintesi dell’esistenza e delle arti in tre minuti netti. Da anni scrivo sui giornali, sulle riviste, scrivo libri, faccio podcast, incontri con il pubblico: vengo chiamata a farlo e a volte (spesso) sono io a proporre temi e visioni che desidero approfondire, ho sentito però una forte liberazione che non provavo da anni nel pensare che qui sarebbe stato tutto solo mio e vostro, di voi che leggete, non di intermediari, non di tempi di uscita, non di uno spazio con numero battute predefinito. Nient’altro che io e voi nella vostra casella mail.

Questa newsletter sarà un ibrido e qualcosa di quasi sempre diverso dalla volta precedente, una creatura che nella mia testa, al momento, se ne sta a metà tra un diario di appunti delle cose che ascolto, guardo, vivo e a cui partecipo e una rivista in cui trovare spunti e materiale per approfondire qualcosa che, magari - speriamo! - vi suonerà nuovo, interessante e curioso.

Prima di iniziare un piccolo avviso: nei testi non troverete link, ma tutto sarà alla fine della newsletter, nella piccola sitografia della puntata.

Cominciamo!

Un vinile bello che ho ascoltato molto ultimamente

Nelle ultime settimane sono stata a Copenaghen e come sempre quando viaggio, ho comprato un po’ di dischi in qualche bel negozio che sono andata a esplorare. Tra le varie cose ho portato a casa una copia in vinile del primo album solista di Christine McVie che i più conoscono per aver suonato le tastiere, aver cantato e scritto con e per i Fleetwood Mac, il miglior carrozzone di avventure rock coniugali ed extraconiugali del secolo scorso. Il disco si chiama “Christine Perfect”, come il nome di McVie prima di sposare John McVie, ma il titolo finisce con l’avere un doppio senso precisissimo, visto che siamo di fronte a un lavoro che sembra giocare intimamente con una certa idea estetica e sonora poetica contro pretenziosi virtuosismi. Christine Perfect esce nel 1970, la copia che ho portato a casa (nella foto, qua sopra) è invece la ristampa del 1976, uscita col titolo “The Legendary Christine Perfect Album” sotto nuovo nome completo, appunto Christine McVie.

Di leggendario però, purtroppo, questo disco ha pochissimo, visto che non se l’è filato praticamente nessuno, il che è davvero sorprendente visto che McVie è l’autrice di un gran numero di pietre miliari di successo commerciale con i Fleetwood Mac (da Songbird a Everywhere, da Why a Say You Love Me solo per citarne alcune), cosa che avrebbe dovuto garantirle quantomeno la curiosità, a posteriori, di non esattamente pochissimi fan. Peccato davvero perché il disco è una pietra magica sontuosa, sexy, classica, delicata ma ruvida abbastanza perché le sue capacità abrasive caldissime possano dare un po’ di scosse agli ascoltatori. “Christine Perfect”, che non si trova sulle piattaforme (ve lo linko ovviamente qui in fondo da YouTube), tiene insieme cover e pezzi scritti da McVie, flirta sfacciatamente con il blues e il jazz, annoverando Derek Wadsworth (al lavoro con Dusty Spriengfield e con Diana Ross), tra i suoi arrangiatori e una solidissima sezione di fiati che da sola fa metà della forza del lavoro finito.

L’album si tiene costantemente sul confine tra i ‘60 e i ‘70, sconfinando da una parte e dall’altra di continuo come gli pare e portandosi nelle ossa una sorta di doppio sentimento: un po’ del decennio appena concluso e un po’ di quello che sta iniziando al momento dell’uscita. Probabilmente, mettendoci a fare un confronto tra le versioni originali dei brani che McVie ripropone (I’d rather go blind di Etta James è solo la più nota) e le sue interpretazioni, sarebbe difficile dargliela vinta, è ovvio, ma in quest’album alberga una certa magia imperfect, un incantesimo un po’ sporco, opaco che sembra annunciare la presenza di un segreto lì da qualche parte, un’atmosfera che coltiva e ospita imprecisioni ma che sa anche essere costantemente sorprendente. Io, oltre alle grandi voci blues degli anni ‘60, qui dentro ci sento Nico, e sento il prodromo, forse in una eco che proviene da un sottoscala o da qualche altra viscera urbana, delle abilità penetranti e ipnotiche di McVie alle tastiere di cui darà prova nei decenni successivi insieme a tutta quella stregonesca meraviglia sapiente che lei e Stevie Nicks porteranno nei Fleetwood Mac.

Un posto bello in cui sono stata

Il disco di cui avete letto qui sopra arriva da un posticino meraviglioso scoperto a Copenaghen facendo la solita cernita di negozi di dischi e spazi creativi e culturali straordinari che preparo quando viaggio. Si chiama Can, come una delle mie band preferite in assoluto, ma anche come il verbo potere. In questo caso poter fare, visto che da Can si fanno molte cose, molte cose si possono scoprire e anche acquistare.

Can è un piccolo negozio di dischi, una piccola galleria d’arte, un piccolo negozio di abbigliamento vintage curatissimo (a Copenaghen c’è, ho scoperto, una straordinaria attenzione per il mondo del vintage e i negozi di abiti usati sono bellissimi, rendono la ricerca semplice, ordinata, godibile e fruttuosa). A tenere vivo, far crescere e gestire Can ci sono le attenzioni di una famiglia intera: Martin, artista, dj e collezionista di vinili; Stine, illustratrice e art director e le loro figlie Sofia e Ida di 19 e 15 anni, cresciute nel mondo dell’arte insieme a loro. La chiamano Can family e in effetti quando entri ti sembra di essere un pochino a casa di qualcuno, non tanto per lo spazio che hanno messo in piedi (un angolino nel quartiere di Vesterbro tutto nordico, bianco e color pastello), quanto per lo spirito che circola. Con Martin abbiamo immediatamente iniziato a fare la cosa più importante, per quanto mi riguarda, in un negozio di dischi: non solo trovare chicche belle ma parlare di musica, condividere anche per poco un momento di passione per quegli oggetti e quello che contengono. A volte, quando succede subito, è speciale e non dimentichi mai più quei frammenti, quei piccoli scambi così potenti. Martin sceglie accuratamente e in modo rigoroso un numero contenuto di vinili da vendere in negozio, tutti di suo gusto o pensando da vicino a quello dei suoi clienti abituali, che sono una piccola comunità: ha del gran jazz, un po’ di ambient giapponese ed europea, new wave e disco music recuperata da cantine di altri dj nonché qualche pezzo da collezione di musica sperimentale danese; abbiamo ascoltato cose insieme, sono uscita dal negozio con “Son of My Father” a firma Giorgio, che poi sarebbe Giorgio Moroder, un disco del 1972, e con l’album di Christine McVie di cui vi dicevo quassù. Can è un posto molto speciale, che non specula sui prezzi e ama la relazione che si può creare tra le persone attraverso oggetti belli e con una storia alle spalle e nel futuro: che si tratti di un quadro, di una camicia o di un disco in vinile. Se passate da Copenaghen sapete dove andare (il link al sito, davvero bellissimo anche lui, è ovviamente qui in fondo).

Una cosa bella che ho fatto

Sono stata invitata a prendere parte a una serata GELINAZ! NAH BGM NOW!, un momento in cui la cucina e la musica si incontrano in modo intelligente e sensibile, cioè in un modo lontanissimo da quello della background music imperante che siamo dannatamente costretti a subire ovunque ci troviamo a mangiare e a bere. Il micro collettivo Gelinaz! da ormai anni ha inventato serate in cui il mondo della ristorazione incontra quello della musica, dunque i cuochi incontrano musicisti, producer, dj o tutte queste cose insieme. Entrambe le figure possono provenire da mondi diversissimi, possono conoscersi, essere amici e stimarsi oppure innamorarsi all’improvviso gli uni degli altri e dare dunque vita a occasioni d’amore di una sera. In questo caso a incontrarsi erano il resident chef del ristorante La Torre in Fondazione Prada a Milano, Lorenzo Lunghi (con lunga esperienza anche a Parigi nelle cucine di Le Chateaubriand e Le Dauphin di Iñaki Aizpitarte) e Francesco Tristano, compositore e pianista lussemburghese di origini italiane che cerca da sempre di costruire un ponte solido tra musica classica e nuove tecnologie all’interno del mondo della musica contemporanea. Lunghi e Tristano hanno messo in piedi una performance a due teste, culinaria e sonora. Non avevo mai partecipato a queste serate prima anche se ce ne sono state già diverse in Italia ma anche a New York, a Tokyo e altrove nel mondo. Mi sono chiesta perché non ci fossi mai finita, visto che la battaglia contro il rumore di fondo prodotto da musica indecente nei locali è qualcosa che porto avanti da anni, forse decenni, da molto prima insomma che Sakamoto facesse quella playlist per il suo ristorante preferito e che fiorissero articoli tutti uguali sulla questione della musica brutta nei luoghi pubblici.

A cena a La Torre abbiamo ascoltato musiche composte da Tristano mentre Lunghi ci deliziava con il suo menù straordinario di pesce, ricco di azzardi concettuali resi nel piatto in modi delicati e raffinati, così da adattarsi, senza perdere di radicalità, a palati diversissimi. All’interno del programma ci sono stati anche momenti di eccezionale classicità eseguiti in modo tecnicamente impeccabile da parte di entrambi: un dentice meraviglioso (con i funghi) da Lunghi e alcune composizioni di Domenico Scarlatti, tra cui la Sonata in re minore, K.9 da Tristano, che un po’ come accadeva nel dolce al cioccolato, marroni e topinambur, univa poi l’immaginario classico all’imprevisto sonoro, azzardando la connessione del compositore napoletano con le proprie sperimentazioni.

A qualcuno queste interazioni potrebbero apparire finte, costruite, ardite, commerciali, ebbene: menomale e pazienza. Immaginiamo, costruiamo, architettiamo e mettiamo in campo anche in termini commerciali e pop cose meravigliose, cose di gusto e generosità artistica reale contro gli orrori della sciatteria, dalla trascuratezza, di una tale assenza di cura verso l’ambiente e gli altri, da bombardarli (gli altri) con continui errori nelle scelte musicali. La Torre è nato su progetto originario di Rem Koolhaas, ed è un luogo in cui la ristorazione incontra l’arte e il design, al suo interno puoi certamente mangiare e farlo benissimo ma anche sedere tra e su pezzi firmati da Eero Saarinen che convivono con emozionanti elementi originali del Four Seasons di New York progettati da Philip Johnson. Dunque mi pare il minimo che la musica debba essere all’altezza di un progetto estetico e artistico di questa portata (e delle portate che vengono servite, certo). Un esempio: qualche giorno fa ero in un altro spazio espositivo di Milano, lo stupendo Hangar Bicocca, e al bar, che ha un potenziale eccezionale del tutto sprecato, suonava dallo stereo dietro il bancone una selezione talmente casuale da essere innocua e talmente innocua da apparire dannosa nei confronti di quello spazio, del suo progetto, dell’arte che lo abita, del bellissimo bookshop al suo interno.

Una cosa bella che ho letto

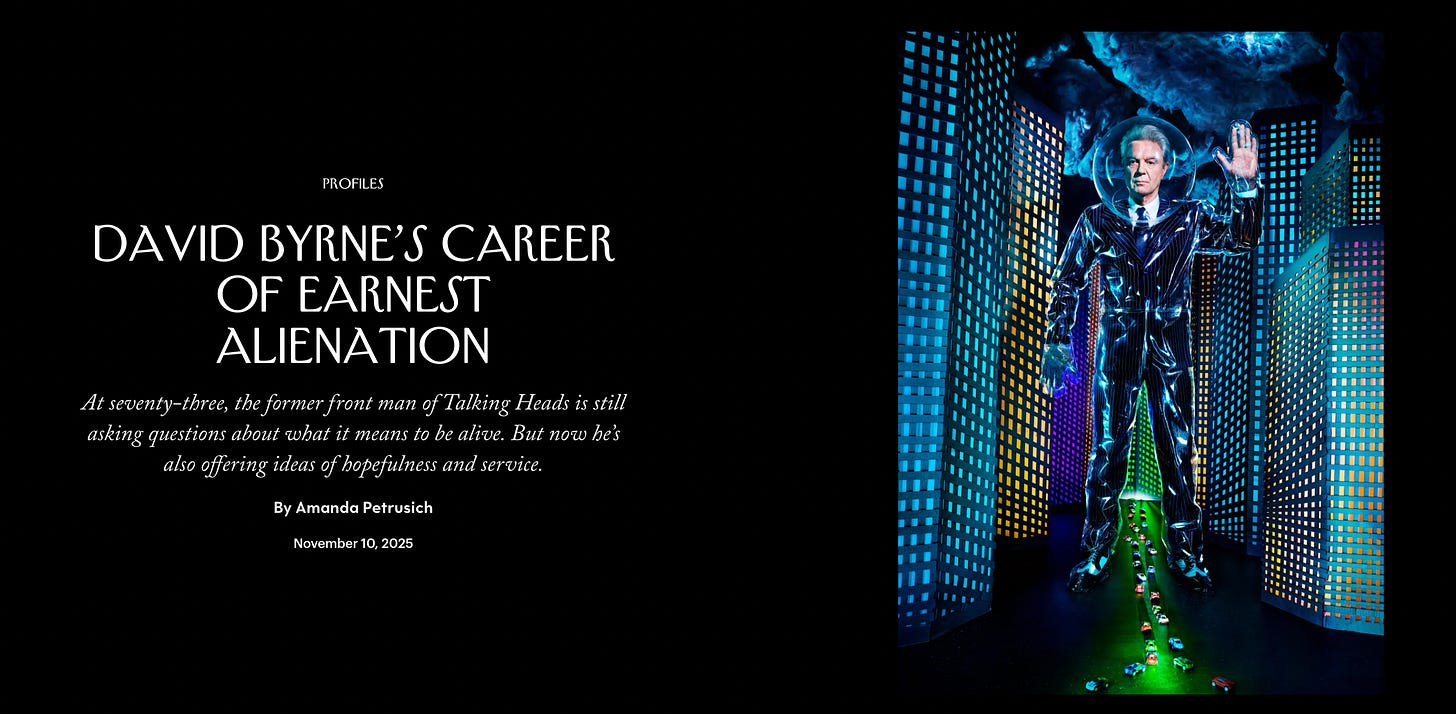

Ho letto il profilo/intervista long form a David Byrne di Amanda Petrusich sull’ultimo numero del New Yorker a cui sono felicemente abbonata da qualche anno. Chi già mi segue sa che considero Amanda Petrusich non solo la più grande critica musicale vivente ma uno spirito affine (non nel talento, sia chiaro, ma nelle intenzioni, nell’approccio alla scrittura su dischi e canzoni e al ruolo che il racconto ha a proposito di quello che la musica fa nelle nostre piccole esistenze). Durante la pandemia ho seguito alcuni suoi incontri organizzati alla New School, ovviamente di notte, per via del fuso con New York, spiaccicata tra quel divano e quel letto che per ciascuno di noi erano diventati in quei mesi l’orbita del quotidiano: sono abbastanza certa che leggerla e parlarle, avere avuto a che fare con la sua postura nei confronti della scrittura a proposito dell’arte, mi abbia riconciliata in quel momento duro anche in termini personali, a molte delle ragioni per cui, pur nelle fatiche quotidiane, sono ancora così felice, entusiasta e grata di fare l’unico mestiere che io abbia mai sognato di fare.

Ma veniamo a noi. Questa intervista è stata costruita nell’arco di mesi: mesi in cui Petrusich e Byrne si sono frequentati assiduamente tra Manhattan e Brooklyn, hanno mangiato mango al porto, sono stati in giro in bicicletta insieme (Byrne ha quattro biciclette e una l’ha recentemente regalata a Lorde, da anni gira esclusivamente in bici - sì, sto facendo uno spoiler / no, non sto facendo proprio uno spoiler perché Byrne ha scritto e pubblicato i Diari della bicicletta, in Italia edito da Bompiani nel 2023); mesi in cui l’autrice ha potuto intervistare gli ex Talking Heads al completo, St. Vincent e Olivia Rodrigo con cui Byrne ha collaborato in diverse forme, mesi in cui sono state scattate incredibili foto per il pezzo da, attenzione attenzione, David LaChapelle.

Al di là del costante sconvolgimento che mi porta la continua conferma delle differenze di spazio e relazione tra riviste e media italiani e riviste e media americani, inglesi, francesi etc. a proposito della costruzione dei loro servizi e speciali, al di là della vertigine che dunque mi provoca pensare di avere non tanto David Byrne da intervistare, che ok, ma David Byrne su cui poter immaginare, costruire e infine scrivere un profilo attraverso non un weekend, non una settimana, ma MESI di frequentazione diretta, al di là di questa sostanziale, mastodontica e drammatica differenza, l’intervista è grandiosa e rivela che troppo al di là di tutto questo in effetti non si può andare, perché il lavoro di Petrusich mostra non tanto e non solo la sua bravura nel maneggiare la materia ma piuttosto nel rimaneggiarla, nel ritornarci, cesellare al dettaglio il proprio discorso, tenerne in relazione i passaggi, in congiunzione i momenti (che in un long form sono molti e devono filare via senza farti venire voglia di andare su Vinted a fare qualche offerta prima di buttarti a dormire).

Il pezzo mi ha fatto sentire stimolata e coccolata insieme, David Byrne è uno dei termini di riferimento della mia formazione ed è stato bello leggere queste pagine con la sensazione costante di scoprire piccoli dettagli nuovi e al contempo vedere formalizzata la struttura portante di una delle mie case, delle abitazioni della mia crescita culturale e artistica. Byrne racconta della sua ambizione giovanile verso il mondo dell’arte concettuale e delle gallerie, di quando viveva in Bond street nel loft di un pittore e gli faceva lavori in casa per pagarsi l’affitto, racconta (e lo fa anche Chris Frantz) degli incontri notturni da Lou Reed che mangiava Häagen-Dazs e commentava bicipiti pelosi di David, inadatti alle maniche corte, e di quando Andy Warhol era convinto che il nome della band fosse Talking Horses. Ben più interessante: ognuno degli intervistati e delle intervistate svela qualcosa di piccolo o di segretamente gigantesco della personalità di Byrne e del suo modo di concepire la creatività e il lavoro, un disvelamento tenero e umano che avviene muovendosi nel solco della propria forma di conoscenza o collaborazione con l’artista; Petrusich, dal canto suo, intesse i discorsi cercando di evidenziare alcune tendenze e attitudini della poetica di Byrne sul pianeta delle arti e della realtà, due mondi che non ambiscono a quella sciocca e abusatissima idea dell’autenticità come chiave. Non voglio fare altre anticipazioni, anche perché non c’è una sola riga che non meriti la vostra lettura.

Un disco bello appena uscito (o quasi)

Dalla prolifica e vivacissima scuderia di Tanca Records, etichetta che vive e prospera sotto la direzione artistica di Iosonouncane, arriva un altro lavoro interessante e difficile da esaurire. Dopo alcuni dischi importanti e riconosciuti in tutto il mondo come “Spira” di Daniela Pes e uscite che hanno mosso l’interesse e lo stupore di molti addetti ai lavori e ascoltatori attenti come “La maccaia” di Gaia Banfi, è il turno di Aka5ha (classe 1996) che sceglie per il suo nuovo album, co-prodotto dall’autore proprio con Iosonouncane, un titolo classico, da scuola genovese: “Rifiorirai”.

L’album è appena uscito e mi ha riservato dal primo ascolto quello speciale senso delle possibilità generoso che sta nell’enigma, in qualcosa cha ha il potenziale naturale di richiamarmi a sé stesso e farmi sentire ancora e ancora che c’è qualcosa da scoprire, esplorare. Scrivevo alcune ore fa a un amico una cosa di cui parlo spesso e che mi sta a cuore nel profondo: il sentimento cruciale nella mia storia, nella mia crescita, che mi hanno fornito i dischi pieni di incomprensibile e di misterioso, anche densi di un faticoso eccitante (vale anche per i libri, per tutte le manifestazioni artistiche nella realtà). Si tratta di un sentimento potentissimo e salvifico, quasi del tutto assente nell’arte o nella cultura costruita oggi non per sé stessa e per chi la fa ma per noi, su misura, una misura ovviamente supposta e certamente commerciabile, (s)vendibile, una cultura o sedicente tale che esiste per essere soprattutto prodotto nella società dei consumi, in cui non importa a nessuno offrire al fruitore l’arte per l’arte, con i suoi spigoli e precipizi, le sue ferrate difficili da percorrere ma piuttosto il comfort, la comodità: tanta e subito. Aka5ha mi ha messa a disagio, spaventata per esempio, all’improvviso, mentre di notte, nella mia casa ascoltavo d’infanzia, la quarta traccia di “Rifiorirai”, il pezzo che oggi, dopo diversi ascolti, mi sembra essere anche il perno attorno a cui molto di questo lavoro tende a ruotare, il gancio centrale di questo strano ottovolante, di questa giostra che ha la voce dell’urban rimasto indietro rispetto all’autore, come fosse una lontana eco di un uber-contemporaneo felicemente schiacciato da un desiderio dell’oltre. Oltre cosa? Ancora non lo so. Di questo oltre però mi interessa, più che delle tessiture folk e di quelle elettroniche che abitano l’album, che certamente lo significano ma naturalmente non lo esauriscono; “Rifiorirai” è uno strano, davvero bizzarro intruglio di cristallizzazione presente di un passato lontano e impossibile e di un futuro impraticabile, che porta fatica. Aka5ha forse ha scritto un album sull’apocalisse del suono di un Pianeta che sta precipitando, il nostro, tenendola in tensione con ritmiche incalzanti, qui e là sospese, là e qui arrabbiate, e con il senso di smarrimento della memoria che incontra lo sradicamento, elemento in qualche modo presente anche sulla copertina. Un disco di movimento, di metamorfosi, un processo più che un risultato: quello che, io credo, serve di più al discorso sonoro e umano in questo momento della storia.

Dove puoi trovarmi nei prossimi giorni

Martedì 18/11, Londra, Istituto Italiano di Cultura, ore 18.30 -

Presenterò il mio ultimo libro “Quel che piace a me. Francesca Alinovi” insieme a Olga Campofreda.

Mercoledì 19/11, Milano, Spazio Voce in Triennale, ore 19.00 -

Presenterò il mio nuovo podcast “A tutte le ore” che ho scritto e raccontato per Chora Media con Politecnico di Milano e Università degli Studi di Milano. Con me ci saranno Sara Poma e Livia Satriano.

Sono andato a cercare in un paio di edicole qua a Milano che vendono riviste internazionali e mi dicono che il numero cartaceo del New Yorker con l’intervista a Byrne arriva fra un paio di settimane. Sarà un acquisto sicuro 👍

Un Intervallo super piacevole e interessante! Letto e divorato con grande piacere e curiosità. Grazie ❣️